京华忆往|王世襄,?训狗与逛獾

1

狗种与狗源

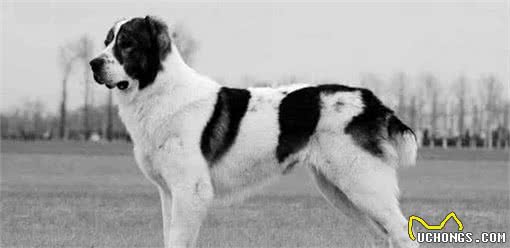

獾狗皆就地取材,用中国狗种

东汉陶狗/MIHO美术馆收藏

中国狗由来已久。现在广泛生长在南北各地的狗,和汉画像、壁画、陶俑描绘塑造的颇多似处,可看到千百年来血统的延续。不过当年北京地区的狗比南方的要大得多,壮硕勇猛,有的是长毛或半长毛,显然混进了蒙古狗种

蒙古狗又名“鞑子狗”,体大毛长,体大故能驱狼护羊,毛长才能御风耐寒。徐珂《清稗类钞》有所述及:“内蒙之犬,大如犊而性猛,鸣声如牛,俗呼为‘鞑子狗’,汉商多养之。日中锁以铁链,晚放之,使守门户,盗贼多不敢近。”汉商既多养之,自然会把它带到汉族聚居地区来。

我自幼在洋学校读书,却是什么都是中国的好,月亮也是中国的圆。那时不少 亲友同学都养洋狗,什么police dog(警犬)、terrier、spaniel、bull dog等等,而我觉得只有北京的笨狗(养洋狗者对北京大型狗的贬称)好,后来知道能训练它咬獾,就更加喜爱了。

北京狗可能不及警犬聪明,但决不比未经正式训练的警犬差,而体形要比警犬魁伟,毛色也好看。它对主人忠诚友好,但又不贫(北京俗语,指无休止地向人表示好感),不像某些外国观赏狗那样下贱,一身媚骨,来去,絮烦可厌。它勇敢坚强,吃苦耐劳,对生活待遇要求很低,真是优良品种。当然以上指的是经过挑选的北京狗。新中国建立后,为了防止狂犬病流行,北京地区的狗惨遭捕杀,一只不留。那时我已不养狗,但为之十分痛心,又自恨无能为力。我感到这与拆掉北京城墙和某些重要古代庙宇同样可惜。但愿北京远郊区及偏僻乡镇还有幸存者,待人们认识到它可贵可爱时,花力气去繁殖恢复它,不使它绝种。

当年北京养狗之风甚盛,主要是用来看家而不为观赏。养得最多的是一些大买卖家,如粮栈、布铺、皮局子、山货店、砖瓦铺、饭庄子等等。往往多到十来条,几代兼收并蓄,叫做“窝子狗”。其次是官商宅第、大户人家。就是一般住户和商店也大都养狗。加上远近郊区农民所养,数量确实不少。故在大街小巷乃至农村乡镇,都可以看到三五成群的狗,有足够的狗源供獾狗养家从中挑选。

我曾问荣三,过去白云观、太阳宫晾獾狗能有多少条参加。他说在他年轻时 (约1900年)有五六十条,听老辈说早年间能有一二百条。北京狗总数当以若干万 计。一二百条入选,也不过是在几千条中取其一二而已。

2

“偷猫盗狗不算贼”

北京有句老话:“偷猫盗狗不算贼。”这是偷了别人的猫或狗,而又想减轻罪责编造出来的一句话。明明是偷了,怎么不算贼呢?简直是强词夺理!不过这一类盗窃者的心理是可以理解的。首先偷者认为所偷的只是猫或狗,而决不偷其他东西。其次认为偷猫或狗动机纯粹出于极端的喜爱,但又无法花钱或其他方法求得,百般无奈才出此下策。偷来之后,只作为宠物喂养,决不牟利或作他用,而且对它的爱护要远远超过其原主人,这和一般的窃贼又不相同。存在着上述心理,便认为这种偷不无可原谅处,于是就编造出这句歪话来。

说起偷狗,北京过去有两种人。一种人称“坐狗的”,主要在冬日偷盗,剥狗皮,卖狗肉,谋财害命,罪不可赦。此种人为数不多而贼技特高。他们独往独来,徒手作案。只要一把掐住狗嘴,不论狗有多大,用力一甩,另只手攥住后腿就能把狗围在腰里,向后一坐,狗命已经呜呼,披上皮袄,扬长而去,竟难发现身上还围着一条狗。这是真正的狗贼,獾狗养家恨之入骨。原因是有些被选中的狗遭到他们的毒手,实在可恨、可惜。当年北城曾有一条上好的黄花,被卖了狗肉。养家纠集了几个人,找碴儿把坐狗的打了个半死。从此他们也有了戒心,对够材料的狗不敢再下手。另一种偷狗的就是养獾狗的人。

挑选獾狗首先要在茫茫狗海中发现可造之材,《獾狗谱》就是为此而编的。养狗家一般都养鸟或架鹰,清晨有遛鸟的习惯。即使不养鸟,一早也要绕个弯儿进茶馆。如果有人存心物色狗,他不辞踏遍九城。恰好看家的狗在院子里关了一夜,清晨也要跑出门去拉屎撒尿,往往颠儿颠儿地跑遍几条胡同才回家。因此,清晨是一天之中觅狗、选狗的最佳时刻。

养狗家不论住城南城北,也不论曾经养或正在养,多数都相识,或至少有个耳闻,经介绍便一见如故。除非他还想拴一条狗,故有所发现也秘而不宣。否则相遇于路途,聚会于茶馆,话题往往离不开狗。有一次遇到一位中年养家,在路上碰见荣三,连忙上前跪腿请安,然后凑到一起低声絮语起来。事后知道原来他在某处发现一条狗,要请荣三给他掌掌眼,看够不够獾狗条件。

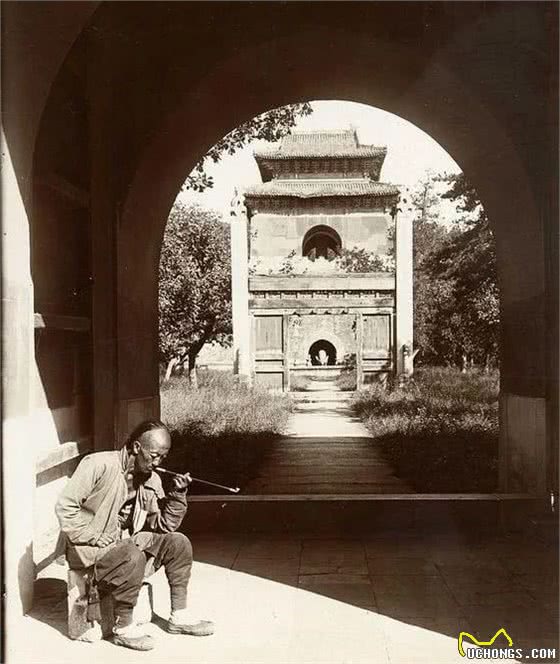

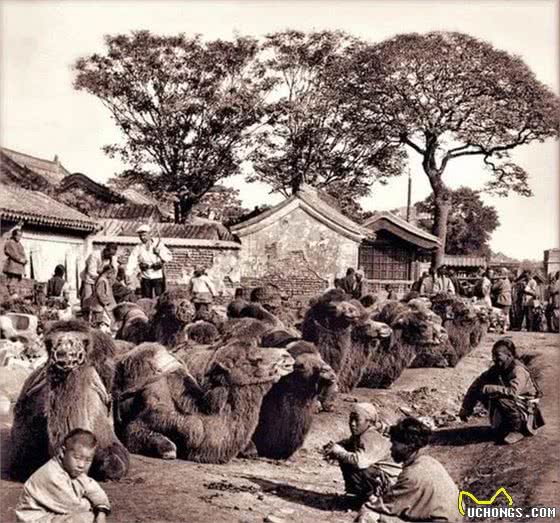

在茶馆里我曾听到一位说,某天在北新桥冒出一条黑狗白前胸,长得如何俏式。另一位说在西华门看到一条乌云盖,大概是路南粮栈的。又有人插嘴,那天在平则门(即阜成门)看到跟着驮灰骆驼进城的一条花狗,简直长绝了,肯定是门头沟石灰窑的等等。茶馆可算是獾狗情报交换站。

有一次我和荣三从西华门茶馆出来,碰到小阎来找他,非请他吃饭不可。饭后一起去看一条狗,因两耳耳根软硬不一,尾巴有个弯儿,所以请教荣三如何拾掇。狗尚未到手,他们已在研究如何为狗整容了。

常来茶馆坐的养狗前辈更爱拍老腔儿,说什么哪里哪里一条狗准干活儿,“谁要养活它不咬獾,我替它咬去!”这一句话不要紧,可非同儿戏。如果真有了主儿,到时候竟不咬,岂不栽了。一世英名,将付诸流水!我养的一条青花,名叫“雪儿”,就是瑞五爷给相中的。出围西沙屯,可谓一口定乾坤。这也成了瑞五爷的得意之作,提起雪儿他就拍胸脯儿,“怎么样,我老眼不花吧!”

狗被选中,首先要查明它来自何方,常在哪里,找到它的家,行话叫作“脖眼儿”(狗主人家)。其次是摸清它每一天的行动规律,并在此过程中进一步观察它的形态神情。下一步是食物引诱,行话叫“本”。例如说“今天我本上它了”,就是今天我喂上它了。食物用盒子铺卖的酱肝或小肚,取其不糟不软,可切成丁儿像儿童弹玻璃球似的弹到狗脚下。喂过几次,狗跟人走,到一个合适的地方,如小巷拐角、墙旮旯、关着门的门洞儿等,将带着的食全部抖搂给它,名曰“放食”。如此数次, 经过脖眼儿,不喂它也会跟人走,时机已渐成熟了。

曾听人说,当年吴佩孚之弟吴四爷住宣外保安寺街,家中有一条头号大青狗被聋李四看中。吴宅大门出入频繁,人多眼杂,无法向狗投食。后来出钱请了一个叫花子常在门口乞讨,把狗喂熟了,终于偷走。又听人说有的狗对食不亲,喂它也不跟人走。只好改用“美人计”,特地养了一条母狗,待到发情期,让它发挥作用。北京老话说:“不怕贼偷,就怕贼惦记。”养獾狗的什么招儿都有,真是防不胜防。

如能把狗喂熟,跟人到家,是乃上策,人省事,狗也不受罪。不过多数狗远了不去,只好在“脖眼儿”附近找个“坑儿”。所谓坑儿就是借用人家一个院子,把狗带进去,可以“关门打瞎子”。名曰借,可能得到院主人的同意,也可能他根本不知道。借不到坑儿时,或许利用胡同里的一个拐脖或哑巴院(胡同中与别处不相通的凹进地段),要求以“打闪纫针”的速度完成。技术高的在比较空旷的地方也能完成任务,手艺潮的即使关门打瞎子也会演出“狗急跳墙”的闹剧来。

养狗家套狗会使它受些苦,但决不肯伤害它,故一般要有三个人参加并有较周密的部署。套狗的工具名曰“条子”,清代用羊肠制的弓弦,穿过设在一端的小铁圈,形成一个活套,另端用布缠成把手。本世纪初改用四股或六股铅丝拧成的麻花条。它可围在腰里,有如腰带。一人设法用条子套住狗颈,一人抓狗后腿,一绷就把它放倒在地。套者随即松开条子,抓住狗耳,按住狗头,一腿跪压狗肩,倒手攥住狗嘴。第三人抓前腿。三人同时掏出大线(松软不易还扣的麻绳),将嘴和前后腿捆住,行话叫“码上”,装入麻包,搭上人力车簸箕。一人坐车上,揪住麻包口,注意狗情,既不使它挣开,也防止它窒息。一人拉车,一人护送,向目的地飞驰而去,如是冬天,一定用的是有棉篷子的人力车。

荣三告我庚子(1900年)前北京各城都有偏僻的胡同,行人稀少。老养家绰 号“獾狗恩子”,套狗技术特高,不像上面讲的那样费事。只见他解开大褂纽扣,把条子藏在大襟之下,远立街心,脸背着狗。他示意后边的人拣砖头打狗,狗奔驰 而来,经过身旁时,他下腰探臂,一个卧鱼儿就能漂漂亮亮地把狗套住,赢得同伙们的喝彩。他也不把狗嘴和腿捆上,只用条子半提半曳地拉着狗走。性烈的狗这时 会扑他咬他,他不慌不忙地借势把狗扽个滚儿。几次之后,狗就不敢扑了。就这样他能把狗对付到家。不过荣三说,这是那年头儿,现在北京人多了,恩子要是活着,也露不了这一手了。

有时得狗却“踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫”,被养狗家称为“飞来凤”。那就是乡间的狗跟随运送物品的车马人众进城,被养狗家诱拐截走。凡此, 大都是一年左右,刚长成,活泼好动的狗。1942年我由学校搬回家中,獾狗已经不 养了,而爱狗之心未灭。一日去参加同学的婚礼,在东华门附近遇见一条黑狗,浑身圆骨头,已长到三号出头,毛糙而深黝,只胸口有一撮白毛,活泼非凡,无一处不具备獾狗条件。婚礼我不参加了,到宝华春买了酱肝,把狗喂到了家,成为我最后一条观赏狗。为了纪念这个值得纪念的日子,我从一对新人的名字中各取一个 字,名黑狗曰“小宝”。我发誓决无亵渎同学之意。小孩的乳名和猫狗本多相同, 外国用人名名狗更为常有。谁要用我的名字名狗,我也决不介意。

3

摘帽儿——入伍的“洗礼”

为了不使獾狗擞毛时两耳拍打出声

必须将耳朵上半剪去一部分,名曰“摘帽儿”

剪耳朵是獾狗的标志,人们一见便知它已摘了帽儿,参加到獾狗的行列。从此任何养家都不得再偷它。如需要它当师傅,带领新狗咬獾,倒可以登门向它的主人求借。这里面有哥儿们义气,也是玩獾狗的行规。

帽儿摘得好坏有关狗的仪表,故养家甚为重视。两耳如何剪始能和头相配称,应当各剪多少,是否左右相等,还是为了校正两耳的差异,一边应略为多去或多留,这些事先都经过研究。有时还请客送礼,烦求老养家掌剪,仿佛有一种仪式,显得相当隆重。狗为此要遭受一场苦难,而它将由一条看家狗变成猎獾的狗,改换门庭,有了新主人,生活也有很大的改变。这一切使人感到摘帽颇有受“洗礼”的味道。

在一般情况下,狗运回家,跟着就摘帽儿,因嘴和腿都已经捆好。只有因路途遥远,或天气炎热,怕狗受不了,才为它解开绳索,换上锁链,将息休养几天再摘帽儿。

摘帽儿用的工具是剪刀一把。篦子一个,拆下两根竹梁,对劈后用以夹住耳朵,两端用小线捆牢,沿着竹梁上缘下剪,以求平直。小铁烙铁一把,在煤球炉上烧红,剪后用烙铁熨烫伤口,这是十分有效的消毒方法。熨烫后,解下篦梁,经过十天到两周,伤口脱落一条硬痂,再过一周到十天,又脱落一层血痂,伤口便完全愈合。狗如有后撩儿或尾巴有弯儿,一般都在摘帽时顺手为它拾掇好,也是为了省去再捆绑折腾一次。

狗在摘帽儿后,换上铁锁链,三个人同时为它松绑,一齐撒手,以免遭它噬咬。这时还有人朝狗头上喷凉水,呼喊为它取的名字。据说经过这番苦难折磨,喷水使它猛然清醒,听唤新名,容易记住,并会忘掉过去。

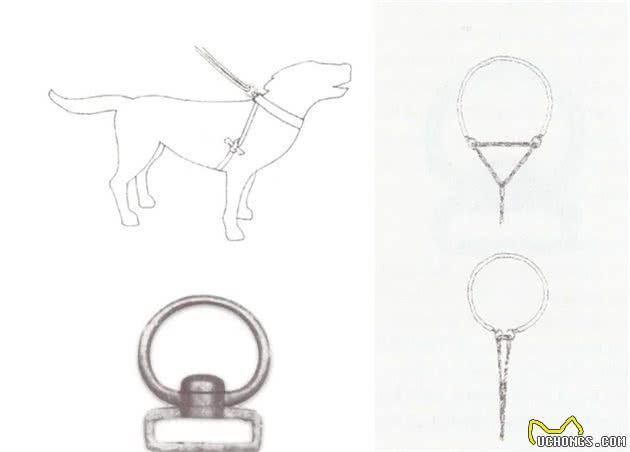

狗宜安置在罕有人到的院子里,窝宜向阳,上有遮蔽。拴锁链的橛子要紧贴地 面,切忌钉在高处。否则狗向前扑,锁链勒咽喉,难免受伤,甚至死亡。铁链套狗 颈一端,采用可紧可松的装置。制作简单而便于套上取下。贴着狗颈的一段 细布缠裹并用线缝牢,减少摩擦伤损颈毛。

狗用食水盆具,宜掘地置放,使它俯身就盆,有利其前胸的生长。以上种种用具,早在摘帽儿前都已准备齐全了。

4

遛与蹲

在摘帽儿后耳痂两次脱落的二十多天中

是人和狗初步建立感情的时期

每天几次给它喝水,夜晚喂它食(一般是凉水泡玉米面窝头),用锁链牵着它放屎放尿,随着伤口的愈合,狗渐渐精神起来,此后即转入训练阶段。

训练狗可以概括成“遛”与“蹲”两个字。

遛狗总是在夜晚进行,更深人静,避开灯火为宜。为遛狗制的绊,粗布重叠八 层或十层,密针实纳。颈绊宽一寸有余,乃一整圈,穿过铁转环下部的扁方。胸绊 宽不及寸,也穿过转环,开口,大小松紧用别子来调整(图8、9)。遛狗绳,骆驼 毛打成,粗如手指,长二丈四尺,对折使用。中间一段正当转环处,皮革包裹,名 曰“耐磨”。绳穿好后,两股在握,长一丈二尺,最后三圈留在手中,以备捯步放 绳。由于狗昼夜拴在院中,只有夜晚遛它时是惟一活动时间,其兴奋振作,自不待 言。故时辰一到,总是急不可待。给它换上绳绊,会拉着人冲向大门,脚下稍不利 落,躲闪不及,很可能被门槛绊着,或撞到门框上。这时要松放手中的绳圈,借以得到缓冲。来到街上,它更会用力向前拉拽,恨不得把胸脯子贴到地面,术语曰“爬”。人不能跟着它跑,只有挺腰稍向后仰,把绳子绷得像一根棍,压着步向前走,隔着老远,就可以听到狗哈哈嘘气的声音。这时街上如有积水或层冰,也要放绳一跃而过。狗的奋力前拽,说明它上了性儿,而人拉着它,也显得特别威武。掼跤家们说,遛狗的放绳捯脚,左右跳跃,有助摔跤脚下工夫的锻炼。这也是布库门喜欢养獾狗的原因之一。

拴狗锁链示意图 / 遛狗用绊示意图 / 铁转环

1932年我开始养狗,第一条是德胜门大街小崇送来的黑花,半长毛,足够二 号,黑头,身上有三块黑,白腿,长得特别壮硕雄伟,圆乎乎的,可以用“浑得 鲁”三个字来形容。更因它浑头浑脑,掐架时,不挑地方,逮着就是一口,口很 重,咬住就不撒嘴,但有时也被别的狗咬伤,故名之曰“浑子”。不久,由回族杨把送来又一条黑花。它长得不及浑子那样虎头虎脑,而从其行动坐卧来看,特别刁钻玍(读ga?)古,掐架老占上风,故名之曰“玍子”。

我把浑子拴在家中,又在附近一条死胡同尽头租了一间房,后院拴着玍子,由荣三照管。从是年九月投入训练,每晚九时以后,我们拉着一对黑花,从朝阳门南小街进北小街,穿过东直门大街,进东直门北小街,直到俄罗斯馆(读作俄罗素馆,后来苏联大使馆即在此地)北墙外的城根,也就是北京城墙东北角的里侧。

那时城北颇偏僻,过了东直门大街,夜晚已路静人稀。到了城根,更是一片空 旷,杳无人迹。我们拉着狗坐在泊(读bo?)岸上(泊岸即城墙墙基),要到午夜后 才回家。这就是所谓的遛与蹲。狗和儿童一样,开始蹲时,它坐不住,时而面向着 人,时而急躁起来,吱吱吜吜,鼻中出声,闹着要走。蹲就是要磨练它不耐烦的性 儿,使其知道既来之,则安之,一任月黑风高,寒风刺骨,也要蹲够时刻才回去, 闹是没有用的。

从城根到俄罗斯馆北墙,有一大片空地,长着杂草,堆着瓦砾垃圾,夜里有小 动物野猫、刺猬、黄鼬、狸子等出没。蹲过二三十天后,狗不再出声了,头转向外,时坐时立,把注意力转向了外界。不同的狗对不同的小动物会有不同的反应。或两耳向后一背(读bei),挑起鼻尖,辨别气味;或脊毛立起,前爪不停地踏地; 或全身紧张地颤抖起来。这时它可能向后稍退,突然出击。为助其声势,叱其向 前,举手绳,如马脱缰而去。它可能一口把野猫咬死,也可能追得无影无踪,是 否动作敏捷,勇敢坚强,是日后咬不咬獾的一种预测,也是对它的一个考验。

经过上述几个月的训练,狗出门,尤其是蹲后回家,不像过去那样傻爬了,而在途中也会注意四周的动静。如爬上一个坡,会拖下尾巴,立定抬头环顾一下。过一条沟,会跳下去寻找一番,这就是所谓“遛出劲儿味儿来了”。达到此种程度, 可在适合的地方,将它放开,术语叫“挒(读lie?)开”,任其驰骋,看它在奔跑中 有无搜索的意识。养家称其自由奔跑曰“围头”。围头要大要好,大指跑得远,好指动作细腻机警。

经过上述的训练,对狗的性情和动作会有进一步的了解,人狗之间也渐渐有了默契,出围逛獾的时机便已成熟。如狗选得好,训练肯下功夫,两条生狗完全可以把獾咬回来。生狗咬獾又是养狗家认为值得夸耀的事。

5

勤瞧懒逛

逛獾应先从北京气候、獾的习性及所居洞穴说起

北方天寒,冬日田野找不到食物,故獾有冬眠习性。立冬以后,它蜷伏不再出洞。来春地暖,开始蠕动,惊蛰前后才出洞觅食。经过一冬的消耗,春獾瘦而灵活,反扑迅捷,狗每为所伤。秋獾饱餐数月,体重膘肥,奔跑稍缓,但力大制服较难。早春獾不耐夜寒,出洞不久即返回。随着天气转暖,往往终宵觅食,拂晓尚在田野。深秋以后,归洞又渐提前。暮春到中秋一段时间因草木、庄稼茂盛,障碍物多,故不出围。而在暮春前、中秋后所谓春秋逛獾季节,也必须了解气候冷暖和獾的活动关系,才能准确掌握其出洞归洞时间,纵狗擒之于洞穴之外。

獾既穴居,山中洞窟多在坡高土厚处。京郊平原,坟圈子里的土丘,常被钻洞作窝。养狗家通称獾窝曰“坨子”,而坟后土丘,又依其环抱之状,名曰“围脖儿”,盖属坨子之一种。山中陂陀起伏,涧壑纵横,只有少数熟悉地形者会在戒台寺、妙峰山等地逛獾,一般养家出围只在平原。当年溥心畲常住戒台寺,府中仆从有人养狗,曾在山中咬獾。

养狗家流传着一句话——“勤瞧懒逛”,堪称是尊重科学、符合辩证法的经验 总结。因为只有勤瞧,也就是仔细观察,才能掌握獾的活动规律。在观察阶段,不要急于牵狗上阵,故曰“懒逛”。否则会弄得人困马乏,徒劳无功。观察是为逛獾 作必要的准备,并不会耽误逛獾。这和“磨刀不误打柴工”同样道出了值得玩味的 道理。

当年京郊有不少住着獾的坟圈子,如京东的三间房、燕郊;京南的固安、廊坊;顺义的牛栏山;沙河的西沙屯等等。养狗家通常是邀集三四人,拉着两三条狗,换下遛狗的绳子,改用出围用的皮条,皮袄打成包,把钩獾用的钩子和打獾用的犴达罕(驼鹿)角棒子也打在包内,背在背上,带着水和干粮出 发,正是那幅逛獾出围图所画的情景。

逛獾用的钩子 / 逛獾用的棒子

第一天至少要走几十里才能到达落脚的小店。第二天狗倒可以拴在小店里休息,人却须立即开始“勤瞧”。

坟圈子离小店近则三五里,远则十来里,一早步行前往。围脖儿多在坟头之后,大者高三四丈,广数十步,多年无人照管,上下前后被獾掘了无数洞穴,远看竟如漏勺一般。首先要对这些洞穴进行仔细的观察分析。其中绝大多数是“老洞”,土质松干,有的还张着蜘蛛网,久已不从此进出,只备救急时钻入。洞口狭小,角度接近垂直的是“气眼”,留着通风并窥听动静。经常出入的只有一两个,名曰“活洞”,光滑潮润,有出入脚印,还可以发现蹭落在洞壁的獾毛,乃至活跳蚤。活洞确认后用细土在洞口铺平,术语曰“拾掇窟窿”,使夜晚出入留下踪迹,供来朝勘验。有人还立草标,把几茎草扦在洞门,据其倾倒方向辨别獾出獾入。老养家则不屑为之。

拾掇完窟窿就要登上坨子观察四周地形,辨明方向。根据回窝可能性的大小,定出看守方向的主次,制订狗力分布的方案。

其次是走出坟圈子去寻找足迹和因觅食而留下的“扒子”和“拱子”(指用爪 子扒出、鼻子拱出的地面泥坑)一直追踪到主要觅食所在。接着要寻找它饮水的水 源和排泄粪便的处所,即所谓“茅厕”(“厕”读si)。前者因泥软,脚印清晰, 有助于判断獾的重量和只数的多少。后者因獾有固定在一地拉屎的习惯,茅厕也可 以作为守候袭击的地点。更为重要的是查明獾的“截窝”,相当于狡兔的三窟。它 在归途中听到动静,便悄然逃走,潜入截窝,数日不归。截窝往往不止一处,每一 处都要把窟窿拾掇好。

所谓勤瞧就是要查明上述各处,并不间断地进行观察勘验,借以摸清獾的活动规律。在摸清了规律之后,往往对最初制订的狗力分布方案又要作一些调整或修改。

我第一次逛獾在1933年春分前几天,地点是三间房。荣三认为这里有老窝,哪 一次来也没有漂(指失败,空手而归)过。他拉着玍子,我拉着浑子,西华门小阎 拉着黑狗熊儿,加上一位帮忙的玉爷。整整走了一天,掌灯时分才住进了小店。

坨子在店东北五六里处。第二天一人留店,三人去看窟窿。荣三说这里变化不大,活洞还是在围脖的阳面半中腰,朝着西南。地形是西面沟渠较多,且有小树林。西北一里外有三五户人家。东面是大片耕地,空旷开阔。南面有个苇塘,只中间有水,苇芽已长到约半尺高。苇塘之外是一条大道。两个截窝,一在东北,一在西北,各有两个洞穴。由于荣三熟悉这里的地形,不到一天就观察了一遍,并把活洞及截窝都拾掇好了。

根据已往的经验,荣三作了如下的部署:他拉着玍子看守地形比较复杂的西面。让我拉着浑子面对东面。小阎和黑狗守南面打接应。北面因有人家,放弃看守。

当晚约十一点我们拉狗上了坨子。首先查看活洞的脚印。查看的方法是两人披着皮袄,左右手提着衣襟,面对面,手挨手,向下一蹲,两件皮袄形成一个罩,罩住洞口,然后用手电筒照看,这样光线不致外射。一看荣三就说不好,分明有出进两道脚印,而且是进脚压出脚,说明我们来晚了,獾出洞后又回去了。

第二晚我们提前上坨子,不到十点已经到达。查看活洞,清清楚楚有一道出去的脚印,于是我们悄悄坐下。三条狗表现都不错,聚精会神地看守着。不料坐了许久,风越刮越冷,三星倾斜,已到了后半夜。按季节说,獾早就该回洞了。荣三说我明白了,因来时希望早些到坨子,取道正北,经过人家,招出几声狗吠,惊动了獾,因此住截窝了。天亮后下坨子,我们去看截窝,果然西北的一处,洞口有一道入脚,说明荣三的判断是正确的。

第三晚仍提前出发,但避开人家,绕道从东面上坨子。静候到午夜,我忽然看到浑子脊毛立起,浑身颤动起来,往后略退,冲向前去。我一手,皮条单根在握,它向东面田野飞奔而去。这时忽然听到呼噜的声音,我提着钩子追下去。好在这时荣三也已听到了声响,报了一声“獾子”,接着是一声“叱喝”。我还是第一个跑到前面,借着朦胧的月亮,看见浑子大口叼住了獾的后腿,而獾则转回身。两只利爪抱着浑子的头,用利齿去啃前额。浑子忍着疼痛却咬得更牢了。这时玍子跑到,一口咬住獾的耳门子,獾才放开了浑子。黑狗接着赶来咬住了獾的前腿。我已经看呆了,手中空攥着钩子,不知所措。荣三跑到。真是老把式,顺着玍子脚下伸钩子,一翻腕子就钩住了獾的下颏,提起来震了两棒子獾就老实了。荣三只说了一句话:“没有想到獾从东面上来了。”

原来逛獾的规矩是只要听到呼噜声,说明确实有了獾,这时应立即用力报声“獾”,好让大家都把狗撒开,齐力投入战斗。倘狗冲出去,而听不到呼噜声,则不得报獾,可能是别的动物,狗没追上,又回来了,名曰“谎皮条”。此时如误报了獾,别人把狗放开,因前无共同之敌,狗和狗会打起架来,乱成一团,把围给吵了。不但谎报者要受到责难,传出去还遭人耻笑。

这次胜利回城,我们在朝阳门外大街荣盛茶馆挂獾吃饭,三条生狗咬回獾来,随即传遍了九城。

1934年我就读燕京大学,成府刚秉庙东有我家一个园子,朝南十间花洞子拴狗 最为理想。荣三、小崇搬进园子来住,浑子、玍子之外,青花雪儿也已入伍,三条 狗可自成一围了。是年秋我们逛了另一处荣三熟悉的坨子——沙河西沙屯。小阎因 狗被人借走,空身随往。

这里的地形是围脖儿高大,洞穴甚多,找到了活洞,脚印不止一只,老獾之外还有小仔。前面有一片松林,树高参天,下多蔓草。再往前是一条三里多长的沟,东西两头各有一处截窝。坨子四周留下了许多扒子、拱子,把我们带到了花生地白薯地及两处水塘。说明这里獾十分猖獗,危害着农作物。

一连三夜我们守候在围脖上,直到天明,杳无消息。经过查看,荣三、小崇发现了问题。原来獾回坨子总是先到松林里潜伏,窥听动静。只要稍有声响,便退回沟里,溜向截窝。只因林密沟深,守在坨子上不易发现。两人用了一天的时间,找到了茅厕,决定不再蹲围脖,改为咬茅厕。

茅厕所在,也很蹊跷,在沟南水塘西边的一片旱苇子中,那里有不少粪便,尚有未消化的花生和青蛙骨骸,有陈有新,说明它不断地来此。旱苇子之南是一道缓坡,有几株老柳和三五个坟头,决定将狗埋伏在这里,面对北方,兼顾东西两翼。

我们蹲到后半夜,獾从把守西翼的浑子那一方上来。它飞奔出击,立刻听到了呼噜声,四个人都报了“獾”。跑近一看,黑乎乎好大一团。原来浑子并没有吸取三间房的教训,又是一嘴咬住了獾的后腿,而把自己的脑袋整个地交给獾了,被它回身抱住,乱抓乱啃。幸亏雪儿、玍子来到,一个咬住了头,一个咬住脖梗子,三狗协力,外加两把钩子,才把这四十来斤的大公獾给拿住了。回到店里,发现浑子满脸是血,受的伤比前次还要重。而抬回来的獾,后脚提(读di)棱搭棱地摆动, 骨头都被浑子给咬碎了。大家不禁说:“这浑子可真够浑的!”

事隔两年,我又逛了一次獾。此时小崇已病故,荣三也因患疝气而回家休养, 又一位精通鹰狗曾在庆王府当过差的王老根和他的儿子二海来到园中。浑子、玍子 已年满七八龄,退役看家了。雪儿有人求借,当师傅去了。换班的却是三条实力更 强的新狗——名叫狼儿的柳罐头青狗,名叫熊儿的半长毛项上有一撮白毛的黑狗, 名叫愣子尾巴多少有些砸腰的火青。它性格有点鲁莽,故名字取“愣头青”之意。每条都够二号,而且长相都很好,因此王老根有信心用这三条生狗把獾咬回来。

我们没有想到离园子只有五六里的老公山子住上了獾子。坨子在海淀西南,长河东岸,隔河就是有不少住户的蓝靛厂。老公山子因靠近太监茔地而得名,但并不是围脖儿而是挖稻田堆起的土丘,高四五丈,长二三百步,东西向形成一道屏障。

养狗家都知道离人家越近的獾越难咬,特别狡猾,不易捉摸,行话称之曰“柳”。为了练兵,离家又不远,从初秋起,三天两头拉着狗去。王老根说得好:“有一搭,无一搭,我们只当是遛狗。要是真碰上了,也就不客气了。”过了中秋节,狗也训练得差不多了,我们才带着钩子、棒子正式出围。

老公山子的地形是洞穴不多,活洞在阴面半中腰,面对着一大片稻地,有好几顷,是獾觅食之地。截窝在山子东南方。

从八月下旬到九月中旬有十来个夜晚我们守在山子上,天亮才离开,竟终宵平静。奇怪的是清晨看稻地,却有新扒的拱子。经研究才知道当月下弦,田埂的阴影在东边,獾就在东边觅食。当月上弦,田埂的阴影在西边,獾就在西边觅食。故在土山,虽居高临下,也不容易发现它。直到九月中旬,那夜月明如昼,天气已凉,约到半夜,獾从稻田爬上来,意欲回洞。狼儿冲下山去,獾受惊向东逃窜。月光下看得清楚,只见狼儿追到和它并肩,头一斜就把獾头咬住,使劲往地下杵,獾屁股朝了天。熊儿赶到,正好叼住后腿。两狗用力一绷,竟把二十多斤的獾抻离了地面。因使劲太猛,两狗一獾形成了一条直线,的溜地像走马灯似的转了起来。这真是我平生第一奇观。愣子来了,因无处下嘴,急得用两爪去扑,这才停止了转动,一口咬住了肚囊子。王老根钩獾,将它打死。这是我出围时间最长,咬得最艰苦的一次,也是最精彩的一次。

我们在海淀三叉路口的茶馆挂了獾,生狗咬柳獾(警觉机灵的獾),又在养狗家中传开。王老根很得意,他说:“我没有让荣三给比下去!”

如果要对逛獾作一个结语,倒可以引用荣三爱说的几句话:“想看咬獾这个乐儿,不能走不行,不能跑不行,怕受累不行,怕冷不行,怕老婆不行,胆小怕鬼不行,不能挨渴挨饿不行,不能憋屎憋尿不行,不能熬夜不行,怕磕了碰了不行,没有耐心烦儿不行,不会用心琢磨不行!”可见是要付出很大代价的。

6

“人更精神狗也欢”

“人更精神狗也欢”是《獾狗谱》描写出围归来

拉着狗、抬着獾,在茶馆门前高高挂起那种兴高采烈的情景。据我的亲身体会,确实很高兴,有胜利凯旋,值得炫耀一番的心情。看的人、问的人越多显得越来劲儿。不过,说实在的,接连几日夜的奋战,又步行了多少里才渐近家门,没有一次不是精疲力尽,浑身酸懒的。真是“谁累谁知道”!说到狗,它也累了,拴在天棚下直冲盹儿。要是像浑子那样挂了彩,就更可怜了。脑门、腮帮子都肿了,一按就从伤痕中冒血,眼睛也眯成一条缝,它欢不起来了。但獾总还是要挂,这早已成了养獾狗的一个定例。

不妨一提的是同为挂獾,颇有差异,它显示不同养家的气质禀性,火候修养,社会的世态人情。有人回到城郊,过一个茶馆挂一次,不渴不饿也要沏壶水,被人讥为“挂臭了街”。有的人回家故意绕了远儿,例如该进东直门,他却进了德胜门,把獾挂到别位养家的眼皮底下。这叫惹是生非,别家咬了獾回敬,心里的劲儿越摽越大。接着是你咬一个我得咬两个,你咬两个我得咬三个。因此有人把獾狗和鸽子、蛐蛐一样,都叫“气虫儿”。这气都是由人招出来的。

荣三说过,真正让人伸大拇哥的不是上述养家。早年北京有一两位只养一条狗,逛独围,早春抢咬第一只獾,咬完只在茶馆挂一下就收围了。早春因獾出洞的时间短,最难咬。到晚秋,再咬难度很大的末一只獾,也只在茶馆挂一下。此后如无人再咬到,也就收围了。这叫咬两头,才显出老玩家的分儿呢。

7

白云观晾狗

北京晾獾狗,原有两处

正月初八白云观,二月初二太阳宫

等我养狗时, 太阳宫已无人与会,只剩白云观了。

白云观为道家寺院,在西便门外一二里许。西墙外高坡上一片松林,枝干多欹偃,故其地曰“磨盘松”。届期日上,养家络绎牵狗至,拴松树上,任人观看。午后陆续散去。

初八这天,实际上只有半天,对养狗家来说却是一个十分重要的日子。南征北战,屡建殊勋的狗,老养家固然要牵来晾一晾。新得到的生狗或在去年一年中咬了獾的狗,也要拉出来显摆显摆。晾狗的为了行动利索,往往穿的是大襟短棉袄或皮袄,腰里系着骆驼毛绳。扎腿裤子,外穿犴达罕皮套裤。头上扣个毡帽盔儿。狗也换上专为这一天用的绳绊。考究的是青色或宝蓝丝绳,绿皮子耐磨。实纳缎子绊,针脚密如鱼子,上安天圆地方造办处铁转环,饰以各式皮革花纹。我每年去白云观总把最心爱的绳绊牵最心爱的狗。环子是独一无二、广为人知的五毒转环。它原为京剧名旦路玉珊所有。中部磨盘上踞一蟾蜍,其上圆环梁外分别錾蜈蚣及蛇,其下扁方,肩上各錾蝎子、壁虎。绊上缉绿谷子皮五毒花纹,乃出小崇之手。他不是皮匠,但双线行对他的手艺无不佩服,自叹弗如。可惜此绊连同七八副龙头含珠转环绊“文革”中遭劫夺,至今下落不明。

到磨盘松看热闹的人不少,哪里有老养家到来就有意思了。尽管他已多年洗手 不玩了,可这一天准到。甚至说“要是我不来就是听蛐蛐去了(意即死了)”。在 这里可以听狗主人向老养家介绍有关狗的一切——叫什么名儿,原来是哪儿的,如何逮到的,谁摘的帽儿,哪里见的獾,咬得如何如何等等。也可以听到老养家说老 事儿——这条狗和过去的哪一条相似,哪里强点儿,哪里差点儿,哪一条狗咬得如 何等等。老养家之所以要来,你说他为会会老朋友也好,过过老瘾也好,说说当年 勇也好,拍拍老腔儿也好,给后辈开开讲也好,以上动机可能都有。总之,初八是 新老养家,各路英雄,群贤毕至,少长咸集的一天。有几位养家如白纸坊的聋李 四,南苑的李宝宸,小红门的郑三,豆腐脑白把,九隆斋炮仗铺铺东韩掌柜等,我 就是在白云观相识的。从1933年到1939年我一连去了七年,明显感觉到人和狗一年比一年少。使人感 到养獾狗和白云观庙会一样,到了初八已是残灯末庙了。

一种民间习俗癖好的衰亡消逝,有种种原因,是不可抗拒,也无法挽回的。遗憾的是我当年再也没有想到有一天会把老北京社会中下层这种摸爬滚打,抓土攘烟的土玩意儿用文字写出来。如果曾想到,我一定要多作些笔记,把掌故轶事写下来,多拍些照片配合文字,一定能比现在所写的丰富得多,精彩得多。

(荣三等口授, 王世襄笔录、解说)

配图太难,只好找些不相干似是而非的图片

大概齐是那意思,只为您看字看的累,舒缓一下,休息休息眼

不得已而为之~